人工衛星による

地球観測

人工衛星による地球観測 - 環境問題・地球温暖化の研究 -

はじめに

20世紀後半、人類は自らが生活を営む地球を宇宙から見る技術を得ました。 ロケットによる打ち上げ技術、人工衛星を運用する技術、そして地球の状態を測定(観測)する技術です。 人工衛星による地球観測では、観測対象である地球にじかに触ることができません。そのため、離れたところ(リモート)から探測(センシング)することが必要になります。

真っ暗な宇宙の闇に浮かぶ青く丸い地球の写真から始まり、気象・海洋・陸地の観測、オゾン層の監視、そして最近では温暖化や大気汚染の把握と、人工衛星によるリモートセンシング(略してリモセン)の役割は年々その重要さを増しています。

奈良女子大学 大気研究グループでは、特に大気観測に焦点を当てて、地球環境の変化を研究しています。

このページを読んで少しでも「リモセン」に関心を持っていただければ幸いです。

次々と打ち上げられる地球観測衛星

人工衛星からの地球観測は、広範囲を同時に観測できるという長所があります。近年、日本を始めヨーロッパやアメリカから多くの大気観測衛星が打ち上げられ、大きな成果を挙げつつあります。

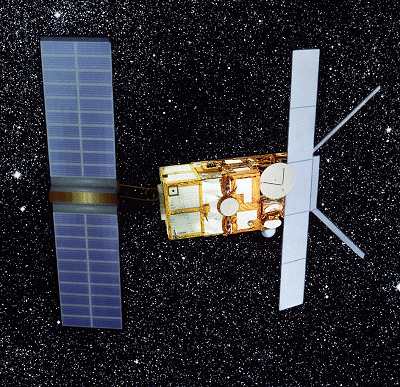

宇宙航空研究開発機構(JAXA)

みどり1号、2号

Image: JAXA

欧州宇宙機関(ESA)

ERS

エンビサット(ENVISAT)

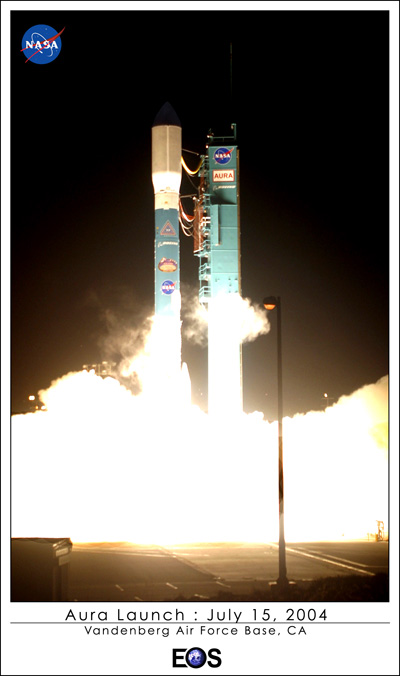

米国航空宇宙局(NASA)

オーラ(AURA)

大気物質の顔~分光スペクトル

大気物質には、大きく分けて気体のものと固体のもの(エアロゾル)との二つがあります。これらは共に分光スペクトルに特徴があり、それぞれその特徴の違いから物質の同定を行います。

分光スペクトルとは、どの波長の光(電磁波)を吸収したり反射したりしやすいかを示すもので、下図に示すように物質により大きく異なる「顔」を持っています。大雑把に言うと、固体の場合は波長に対するスペクトル変化は滑らかで、気体の場合は複雑な形状を持っています。

観測方式の違い

大気観測では、電磁波のどの波長を見るかによって、また大気のどの部分を見るかによって、観測できる対象が異なります。 逆に言えば、観測したい対象に最適な観測方式を選ばねばなりません。

-

波長の選択

大気の分光観測は大気からの光を見るわけですが、太陽からの光(紫外線・可視光線・近赤外線)が反射したり吸収したりすることを利用するのか、地球自身が出す光(熱赤外線)を利用するのかで大きく分かれます。

-

大気のどの部分を見るのか

直下視観測(衛星の真下)と大気周縁観測(大気の真横)とがあります。

以下には、大気のどの部分を見るかによって用いる波長帯(と観測できる対象)をまとめてみます。

直下視観測

この場合、用いる波長と観測できる対象は、

- 紫外・可視・近赤外(太陽からの光が大気に吸収・反射されることを利用)

オゾン、二酸化窒素、二酸化硫黄など - 熱赤外(地球表面や大気自身からの熱放射が大気に吸収されることを利用)

オゾン、メタン、一酸化炭素、気温など

大気周縁観測

大気周縁観測は用いる波長などによってさらに大きく3つに分けることができます。

-

太陽掩蔽(えんぺい)観測

衛星から見て太陽が大気に隠されたとき(掩蔽)、太陽からの光が大気成分に吸収されることを利用する観測です。波長帯は太陽からの直接の光である紫外・可視・近赤外を用います。対流圏は大気が濃く太陽光の減衰が大きいことや雲の影響などから観測に向いておらず、主に成層圏中間圏を観測するための方式です。

長所は太陽からの光は大変強いためノイズに強いことや高度分解能が高いことが上げられます。短所は、太陽・衛星・地球の三体の相対位置によるため、観測できる機会が少ないことです。また、この方式の姉妹編として太陽ではなく月や星を利用した掩蔽観測もあります。 大気周縁放射観測

大気自身からの熱放射を利用する観測です。太陽掩蔽観測と違って太陽・衛星・地球の相対位置によらず常に観測が可能ですが、大気自身からの熱放射は大変弱いためにノイズに弱く高度分解能は太陽掩蔽観測に劣ります。

-

大気周縁散乱観測

紫外・可視・近赤外で見ていた直下視観測を真横に向けて大気の周縁を見るもので、太陽光を光源としつつも直接太陽光を見るのではなく、その散乱光を利用します。

組み合わせ例

大気を観測するには、様々な観測方式や波長帯の中から最適な組み合わせを選び出し、センサを設計します。ここでは、特に優れているセンサ例を挙げます。

-

スキアマキー(ヨーロッパ宇宙機関、ENVISAT衛星)

このセンサは、紫外・可視・近赤外を用いて、上記のうち直下視観測、太陽・月掩蔽観測、大気周縁散乱観測の3つの方式で観測を行うことが可能です。特に、直下視観測と大気周縁散乱観測を組み合わせることで、従来困難であった対流圏と成層圏を分離して観測することができる画期的なセンサです。